di BEATRICE GRECO

URBINO – Nonostante i malanni e le ‘malelingue’, la nostra lingua sta bene. A ritenerlo non solo linguisti e esperti, ma anche 4 italiani su 10, che la descrivono dinamica e in evoluzione (e arricchita da molte parole della scienza nel post pandemia) anche grazie (o nonostante) ai social network. Questa la buona notizia che si rileva dalla ricerca Lingua e linguaggio nell’Italia post-pandemia dell’Osservatorio News-Italia. Quella meno buona riguarda il giornalismo e come si informano gli italiani, ancora poco disposti a pagare per le notizie, una commodity che rischia di svalutarsi.

Realizzata da Ipsos in collaborazione con LaRica, il Laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata dell’Università di Urbino, l’indagine quantitativa, condotta in occasione della nona edizione del Festival di giornalismo culturale, si affianca per la prima volta ad un rapporto qualitativo, nel quale confluiscono le opinioni di studiosi e professionisti (tra gli altri i linguisti Giuseppe Antonelli, Valeria della Valle e Vera Gheno).

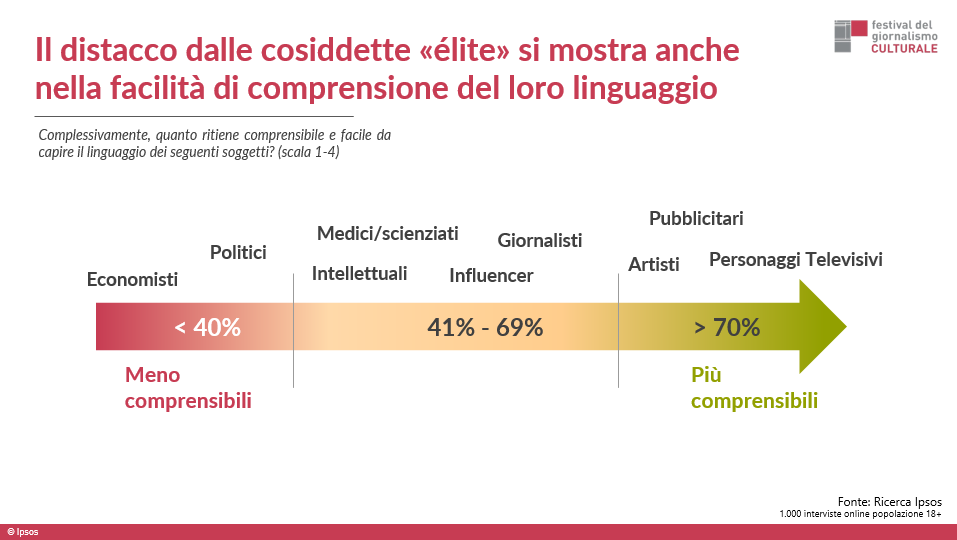

Certificato di buona salute, quindi, per la nostra lingua, ritenuta dal 32% degli intervistati anche più ricca e più accessibile (27%). Ma bisogna sempre stare all’erta: il rischio dell’impoverimento e della banalizzazione – complici soprattutto i media e i social – è dietro l’angolo. La medicina da prendere? Maggiore formazione per chi, la lingua, la guida facendo informazione: cioè media e giornalisti. E poi “non demonizzare la tecnologia e i nuovi strumenti – ammonisce Lella Mazzoli, sociologa e direttrice del Festival e dell’Istituto per la formazione al giornalismo – che possono e devono trasformarsi in nuove fonti di cultura. Dobbiamo sempre vedere il lato positivo – continua – con i social, ad esempio, le persone hanno ripreso a scrivere. I messaggi sono frammentati, magari presentano alcuni errori, ma il fatto che chi non lo faceva da anni abbia ricominciato a scrivere è di per sé un traguardo”.

Dieta poco sana: il rischio sono le junk news

Nell’era dei social network, siamo sommersi dalle notizie, ma questo non ci rende più informati. Un paradosso? No, se si pensa ai meccanismi che guidano proprio i social, che ci abitua a vedere solo ciò che ci è più vicino, congeniale. Una bolla, insomma, in cui troviamo persone e opinioni che ci rispecchiano. In più, quasi 7 italiani su 10 leggono solo notizie gratuite e 4 italiani su 10 usano solamente Facebook come fonte principale di informazione. Tra i media usati a scopi informativi, è sempre la televisione a farla da padrona con il suo 74%, tallonata dai social con il 58%. Quotidiani e siti di notizie a pagamento non raggiungono neanche il 20%. Nel mezzo radio e news app. La notizia è una pietanza svalutata, si mangia in un fast food. Forse non è un caso che nella nostra nazione la “percezione” della realtà, sia la più lontana dai fatti. È “l’indice di ignoranza”, il più alto.

La medicina: Più cultura e formazione per chi la lingua la fa

La televisione, media per eccellenza, ha smesso di avere quel ruolo pedagogico che ha rivestito tra gli anni ’50 e ’60: “Ho imparato il francese dalle lezioni trasmesse in Tv nei primi anni di scuola elementare – rivela Mazzoli – Non dico di tornare a quel livello, ma sarebbe bene che la televisione recuperasse una funzione educativa e informativa più alta”. Sono, infatti, i media a guidare il cambiamento della lingua, spiegano gli esperti, e sono i giornalisti a svolgere il ruolo di mediatori tra linguaggi specialistici e lingua comune. Una capacità venuta meno con un conseguente adattamento e livellamento verso il basso, sottolinea l’analisi. “Vi è una sorta di impigrimento, di mancanza di intraprendenza da parte dei comunicatori, scrittori, da cui può discendere l’intraprendenza dei parlanti” afferma Alessandro Zaccuri, giornalista che ha partecipato alla ricerca.

Quale linguaggio è più comprensibile per gli italiani? [dalla ricerca Lingua e linguaggio nell’Italia post pandemia]

Il limbo dei social tra hate speech e veicolo culturale

Per gli esperti la malattia non sono i social, grazie ai quali si torna a scrivere. Quello che invece preoccupa è la perdita della cornice, del contesto, elemento imprescindibile per comprendere testi e concetti. “I rischi sono connessi alla povertà dei riferimenti e degli ambiti di conoscenza” si legge nello studio, che riporta le parole della sociolinguistica Gheno. A spaventare è anche l’utilizzo sui social di un linguaggio più maleducato (28% del campione) che può sfociare in una comunicazione aggressiva e discriminatoria, il cosiddetto Hate speech. Per 5 italiani su 10 non è tollerabile da parte dei politici e 4 italiani su 10 lo considerano un’autentica forma di aggressione, con gravi conseguenze sulla vita reale delle persone (36%). A considerarlo in questo modo sono soprattutto le donne (42%).

Dall’altro lato, c’è anche chi continua a ritenere l’hate speech una tipica forma di comunicazione online (23%). Per gli esperti, che sottolineano come il linguaggio d’odio sia sempre esistito, diventa necessario educare al confronto e alla conoscenza del mezzo. “C’è la necessità di una nuova educazione alla parola” afferma Antonelli. La risposta potrebbe stare nella scuola, sul quale esperti e italiani si dividono. Secondo i primi è adeguata ai tempi, mentre per gli altri non forma adeguatamente. “Sarò romantica, ma secondo me proprio la scuola potrebbe insegnare a usare i social – afferma Mazzoli -. Credo che si debba investire maggiormente per formare i docenti a insegnare questi nuovi strumenti. Perché, come diceva McLuhan [nrd. sociologo e studioso della comunicazione], il medium è il messaggio. Ma se non sai usare il medium, non sai neanche usare il messaggio. E i social, se ben usati, potrebbero essere uno strumento straordinario di diffusione di cultura”.

Verso un linguaggio più inclusivo

Amici o amic*? Direttore o direttrice? Temi molto dibattuti negli ultimi tempi e sui quali le fasce più giovani sembrano essere più attente e sensibili. Secondo lo studio, il 43% (di cui il 54% tra i 18 e i 24 anni) ritiene che il plurale maschile – che la Crusca definisce come ‘non marcato’ – sia un ostacolo da superare per arrivare a una lingua più inclusiva. Dall’altro lato, 7 italiani su 10 ritengono la questione irrilevante (poiché le priorità sono altre), essendo una regola della lingua. “Per anni mi sono fatta chiamare ‘direttore’. Oggi se mi chiamano ‘direttrice’ non mi dispiace – ammette Mazzoli – Prima pensavo che ci fosse una lingua comune che individuasse il ruolo indipendentemente dal genere. Oggi la mia posizione è cambiata. La lingua è una questione di abitudine e l’evoluzione avviene così”. Posizione condivisa anche dal 35% degli italiani (di cui il 42% tra i 18 e i 24 anni). Lo schwa o l’asterisco al posto dell’ultima vocale rimangono per molti ancora poco conosciuta.